A la création

Texte :

Texte :

Emmanuel Genvrin Musique :

Musique :

Jean-Luc Trulès Mise en scène :

Mise en scène :

Emmanuel Genvrin-

Scénographie :

Scénographie :

Hervé Mazelin  Costumes :

Costumes :

Térésa Small

La distribution

-

Maman Paola :

Maman Paola : -

Léon de Lepervenche, Judex :

Léon de Lepervenche, Judex : -

Judex, Léon de Lepervenche :

Judex, Léon de Lepervenche : -

Docteur Papa :

Docteur Papa : -

Docteur Papa (remplaçant) :

Docteur Papa (remplaçant) : -

Maria-Madeleine :

Maria-Madeleine : -

Jasmin :

Jasmin : -

Jasmin (remplaçante) :

Jasmin (remplaçante) : -

Marose :

Marose : -

Aubépine :

Aubépine : -

Aubépine (remplaçante) :

Aubépine (remplaçante) : -

Aubépine (remplaçante) :

Aubépine (remplaçante) : -

Carpin :

Carpin : -

Gaston :

Gaston : -

Friecdrich :

Friecdrich : -

Friecdrich, curé, fonctionnaire de préfecture :

Friecdrich, curé, fonctionnaire de préfecture : -

Judex (remplaçant) :

Judex (remplaçant) : -

Gaetan, officier d'entracte :

Gaetan, officier d'entracte : -

Gaetan, officier d'entracte (remplaçant) :

Gaetan, officier d'entracte (remplaçant) : -

Fonctionnaire de préfecteure :

Fonctionnaire de préfecteure : -

Curé du Port, soldat :

Curé du Port, soldat : -

Curé du Port (remplaçant) :

Curé du Port (remplaçant) : -

L'enfant :

L'enfant :

Chemin de fer réunionnais et Front populaire

La pièce

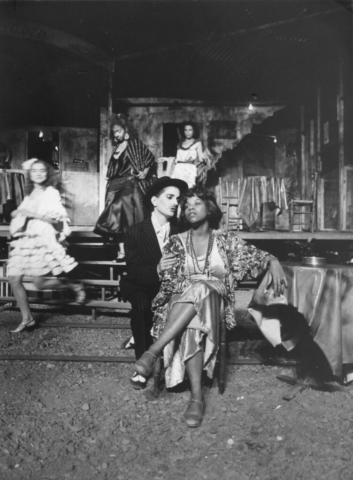

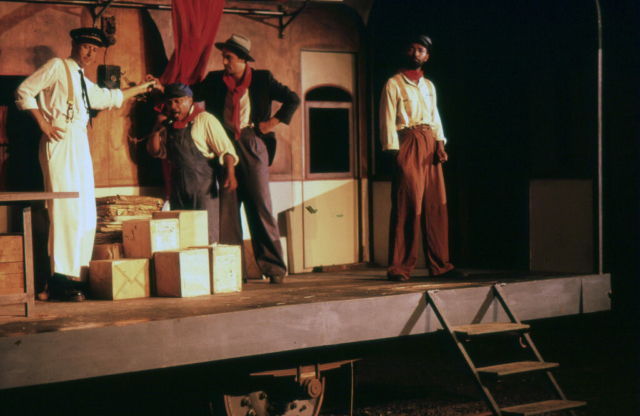

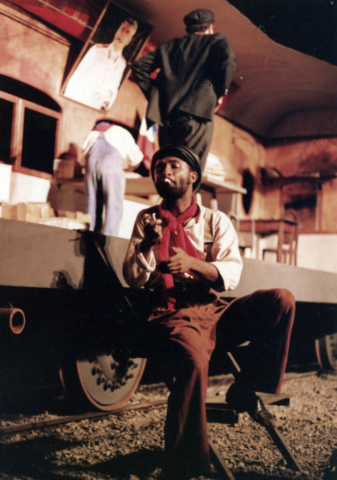

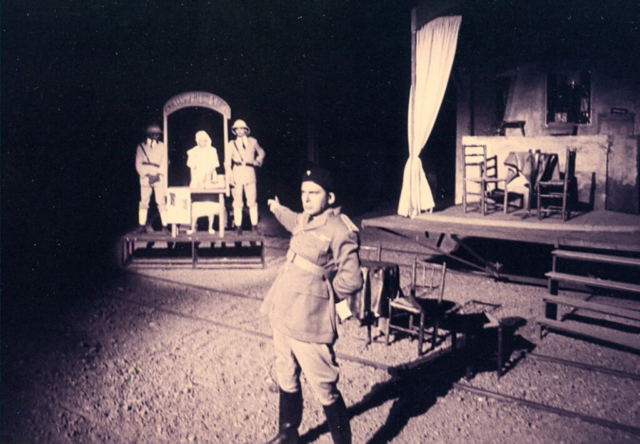

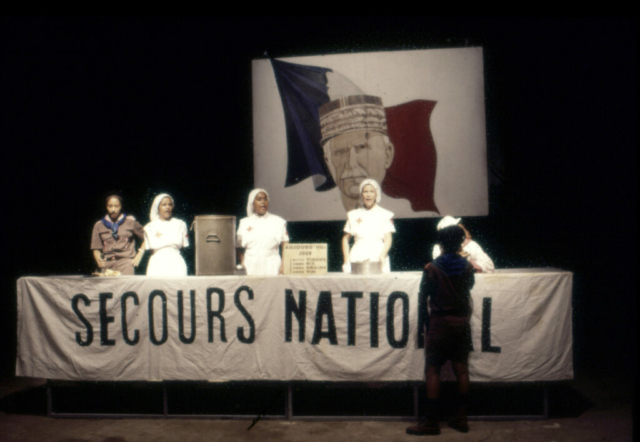

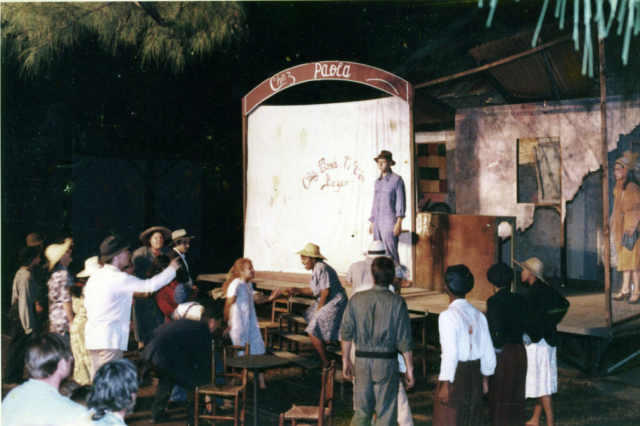

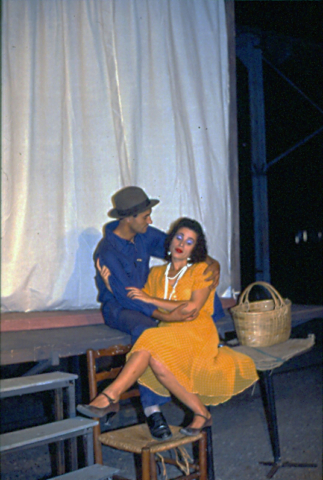

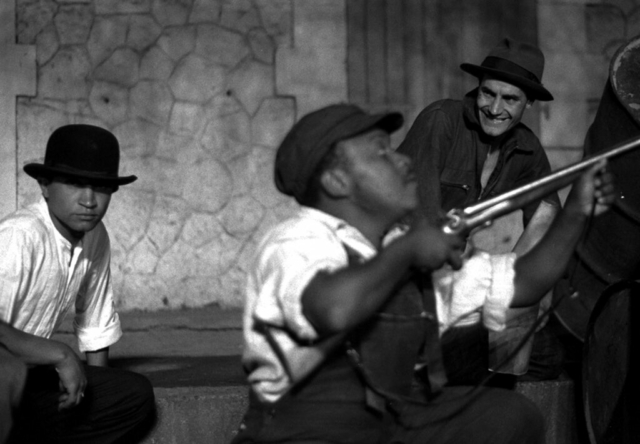

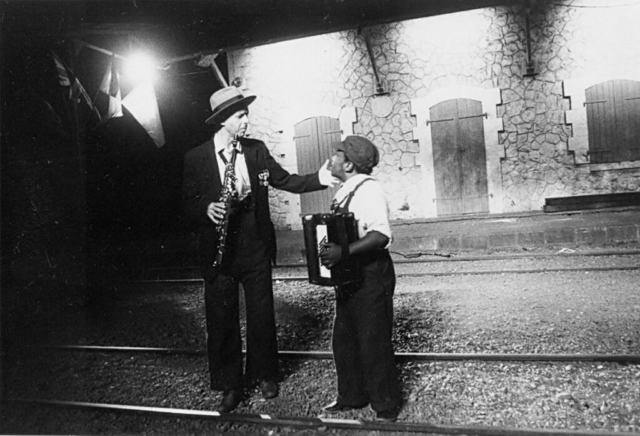

Naissance du mouvement syndical à La Réunion de 1937 à 1946 à travers la vie d’un aristocrate communiste et héros romantique, Léon de Lepervenche dont le destin croise celui de maman Paola, tenancière au Port et de son rival en politique, le Docteur Papa.

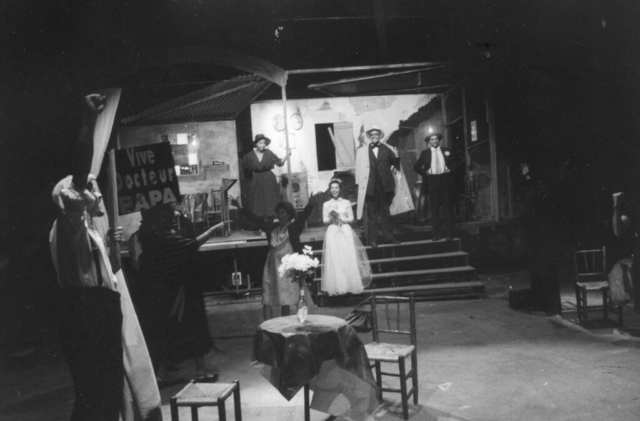

Le spectacle

Pièce en français et en créole d’Emmanuel Genvrin dans une mise en scène de l’auteur, avec des musiques de Jean-Luc Trulès et Dominique Carrère, une scénographie d’Hervé Mazelin et des costumes de Térésa Small. Avec : Délixia Perrine (Maman Paola) ; Bernard Gonthier, Pierre-Louis Rivière (Léon de Lepervenche) ; Dominique Carrère, Jacques Deshayes (Docteur Papa) ; Rachel Pothin (Maria-Madeleine) ; Leïla Neigrau, Térésa Small (Jasmin) ; Jean-Luc Trulès (Carpin) ; Arnaud Dormeuil (Gaston) ; Bernard Gonthier, Pierre-Louis Rivière, Hossin Bouazza (Judex) ; Nicole Leichnig (Marose) ; Sylvie Poulain, Scholastique Dormeuil, Albertine Itéla (Aubépine) ; Emmanuel Cambou, Emmanuel Genvrin (Friedrich) ; Jean-Pierre Boucher, Philippe de Brugada (Gaëtan) ; Laurent Segelstein, Emmanuel Genvrin (fonctionnaire de préfecture) et : Jean Amémoutou, Sabina Asgarally, Yoanna Atchama, Jean-René Aucourt, Jean-Luc Aze, Jean-Philippe Beaumont, Thierry Bertile, Jimmy Bodar, Amel Boubekeur, Sophie Boulay, Isabelle Brousses, Alain Cadivel, Marie Carrère, Hugues Charpentier, Gérard Chotard, Nanou Cillon, Philippe Clavié, Dominique Copeau, Serge Dafreville, Nicole Dambreville, Françoise Demonet, Isabelle Désiré, François Dijoux, Sarah Dirrig, Thierry Dobaria, Alain Aloual Dumazel, Bruno Dupuis, Georgette Élise, Muriel Gauliris, Hélène Figuls, Xavier Filliol, Renato Fitoussi, Jean-Marc Florimond, Marie Gage, Richemond Gilas, Jean-Yves Hoareau, Éric Isana, Joséphine Itéla, Lucie Itéla, Aoua Koumaré, Patrick Labonté, Willy Laude, Frédérique Ley, Orla Lucky, Amada M’bae, Laurent Maloisel, Marie Martinez, Hervé Mazelin, Ndjame Motokele, Lucinda Narayanin, Jean-Philippe Naze, Marie-Paule Nelle, Mahounda Pana, Mireille Payet, Nicole Payet, Ania Polénick, Fabrice Ramassamy, Bruno Ronchetti, Ghyslaine Sagot, Philippe Soubielle, Ary Sehercude, Anissa Tamene, Aimée Tessier, Yaëlle Trulès, Pascal Trulès, Tiziana Zucchetti.

Le contexte

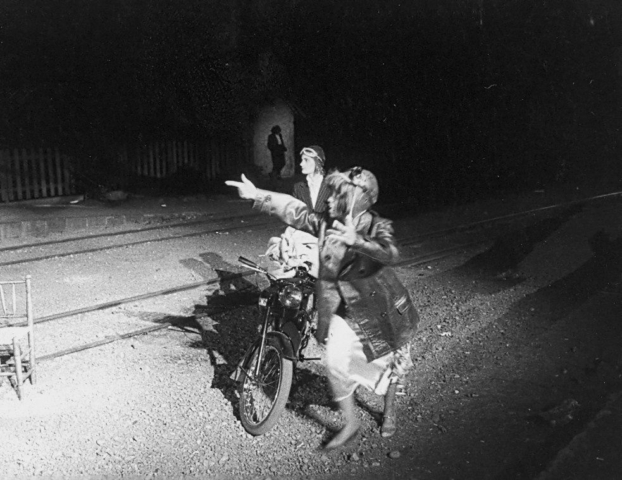

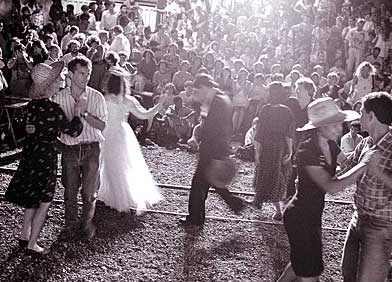

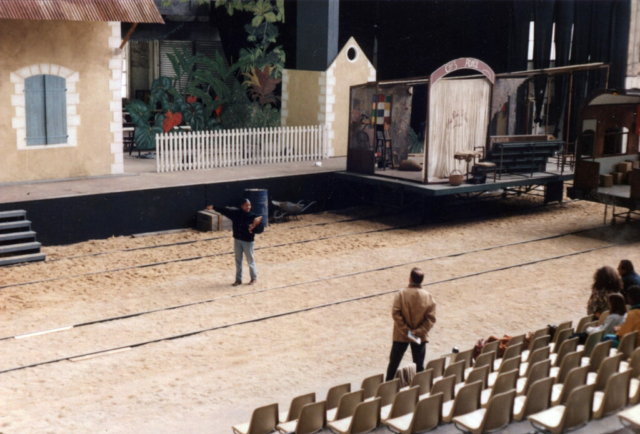

À la suite des innovations d’Etuves – plein air, restauration, participation du public –, l’idée de créer un spectacle autour du »ti-train » qui ne soit ni une pièce classique ni un son et lumière fit son chemin. On retint d’abord l’idée de transporter les spectateurs par le rail puis d’utiliser le site comme décor à l’action. Enfin, on prit parti d’utiliser le matériel roulant comme régie théâtrale et de construire les décors sur des rames de chemin de fer. L’association Ti train qui entretenait et restaurait le patrimoine ferroviaire se rallia au projet et fit un gros effort pour fournir, réparer et conduire les machines nécessaires. Elle embaucha des jeunes du village par l’intermédiaire de contrats emplois-solidarité et s’occupa du transport des spectateurs (7 km) depuis la halte de La Possession. Elle y gagna en audience et subventions. Elle obtint, provisoirement et grâce à l’aiguillon du spectacle, les droits de circulation auprès du ministère de l’équipement. Ce spectacle en plein air, au milieu d’habitations, exploité sur une longue période (2 mois de montage, 3 mois de représentations en 1990, reprises multiples jusqu’en 1996), ne pouvait se faire qu’avec la complicité de la population. Or surgirent très tôt des conflits avec des membres du Renouveau charismatique local, le sorcier du village, les mandataires de la municipalité de Saint-Denis et du Conseil général, collectivités hostiles à une pièce qualifiée de « communiste ». Il apparut notamment que le Conseil général, propriétaire des terrains, désirait chasser les habitants, tous squatters, pour créer une réserve botanique. L’idée première d’employer des habitants comme figurants fut abandonnée en raison du caractère professionnel du spectacle (La troupe préféra recruter des comédiens locaux et de jeunes acteurs en formation). Deux types d’intégration gérées par les habitants furent possibles : un restaurant associatif et un orchestre de séga du village, avec ses danseuses jouant à l’entracte. Le bénéfice leur revint entièrement. Nombre de cases du village furent rénovées avec cet argent et les habitants finirent par obtenir de la mairie l’eau courante. Suite au bon accueil en métropole en 1995 de Votez Ubu Colonial et en proie sur place à la multiplication des oppositions et tracasseries administratives, l’idée d’expatrier le Théâtre Vollard en banlieue parisienne fit son chemin. L’installation de Lepervenche dans un atelier désaffecté de locomotives à Trappes trouva un écho auprès de la Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yveline. Le recrutement de figurants locaux issus de l’immigration, l’installation de bureaux au Prisme d’Élancourt, les liens tissés avec les associations réunionnaises, l’organisation de navettes depuis la gare Montparnasse avec la SNCF, la reconstruction de la halte de La Grande Chaloupe et d’un chemin de fer en décor de cinéma, garantirent le succès de l’entreprise en octobre 1996, démentant au passage le caractère soi-disant « trop réunionnais » de la pièce. L’implantation, qui devait prendre la succession du Théâtre de l’Unité à Saint-Quentin échoua faute de soutiens. La compagnie se replia alors sur Paris en ouvrant un bureau boulevard Sébastopol puis à Montmartre et en remontant Lepervenche dans un dépôt Sernam à Ivry-sur-Seine, dans le cadre de Paris quartier d’été 1997. Mise en demeure de quitter les lieux et sans moyen de rapatrier les décors à La Réunion, la troupe choisit, la mort dans l’âme, de les brûler, à l’hiver 1999, dans la cour de la Sernam.

Les vidéos

Lyrics

Les représentations

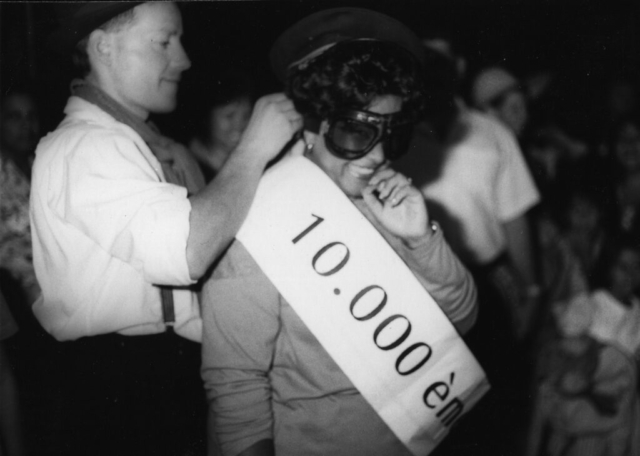

Créée le 17 août 1990 en plein air à la halte ferroviaire de La Grande Chaloupe de La Réunion, la pièce est l’objet de multiples prolongations et reprises en 1991, 1992, 1995 et 1996. Elle s’installe en métropole dans un atelier de locomotives à Trappes en octobre 1996 puis dans un dépôt Sernam à Ivry-sur-Seine en juillet-août 1997 dans le cadre du festival Paris quartiers d’été. Au total 158 représentations devant 40 000 spectateurs générant 200 articles de presse à La Réunion et dans l’Hexagone. Le texte est édité une première fois au Théâtre Vollard en 1990, une seconde chez Grand Océan en 1996, une troisième en 2022 en version créole ou française et avec partitions musicales, chez L’Harmattan dans le tome II de Théâtre Vollard, compilation des œuvres théâtrales d’Emmanuel Genvrin.

Le portfolio

La presse

À la sortie du tunnel, l’autorail siffle et klaxonne. Une nouvelle fois le ti-train revenu du temps passé joue les vedettes et fait son plein de voyageurs pour un parcours de six kilomètres. Parcours vers un autre temps, celui d’autres espoirs.

Pascal Grassar – La Vie du Rail

Son théâtre est indéniablement populaire, témoignant de moments où un peuple a pu penser façonner l’Histoire, lui donner son timbre, ses mots et ses espérances.

Jean-Louis Perrier – Le Monde

Il y a ce public attentif, captivé, heureux, qui remplace toutes les critiques dramatiques. On vient et on revient voir Lepervenche en famille.

Danielle Dumas – L’Avant-Scène Théâtre

Une façon vitale et insolite de saisir l’histoire de l’île.

Chantal Aubry – La Croix

Les articles

- Le Figaro, octobre 1996, Le train de l’histoire

- Le Figaroscope, octobre 1996, Comme sur des rails

- France Culture, janvier 1992, IL faut reconnaître la qualité de leur travail et leur générosité

- France Culture juillet 1991, La Réunion en quête de son identité

- L’Express octobre 1996, A bord du ti train longtemps

- L’Humanité novembre 1991, Le train de l’Histoire

- La Croix novembre 1990, En voiture, Léon !

- LHumanité août 1997, Le Pervenche boute-en-train

- Le Monde juillet 1997, Couleur rouge, nuance Lepervenche

- Le Parisien juillet 1997, La Réunion se souvient de 1936

- Le Nouvel Observateur juillet 1997, La troupe entre en gare

- Télérama mai 1996, Le théâtre de plein air siffle trois fois

- Témoignages août 1990, Une merveilleuse machine à jouer

- Cassandre, janvier 1997, C’est l’histoire de La Réunion de 1936 à 1946